Exposé présenté à la 2e journées des jeunes chercheurs en philosophie de l’éducation à l’Université de Tours, co-organisées par la Société Francophone de Philosophie

de l’Education (Sofphied) et l’équipe EA7505 Education,

Ethique et Santé (EES) de l’Université de Tours

Mon projet de thèse porte sur la place de l’autonomie dans l’histoire des pratiques préscolaires, en Europe, au XIXe siècle. Je vais revenir très vite là-dessus, mais je dois d’abord vous préciser le cadre philosophique beaucoup plus large dans lequel s’inscrit ma réflexion. Ce cadre, en un mot, c’est celui d’un dialogue entre la philosophie de Robert Brandom et les sciences sociales.

Brandom, c’est ce philosophe de l’Université de Pittsburgh, qui s’inscrit dans la tradition du pragmatisme (c’est un élève de Rorty) et qui a cette particularité notable de faire dialoguer la philosophie analytique avec la philosophie continentale. Je vous ai mis ici les deux grands livres de Brandom : Rendre explicite, qui présente de façon très systématique une théorie du langage qui rend compte de la façon dont des normes collectives peuvent émerger de certaines pratiques discursives. Et Spirit of Trust, qui reprend les thèses de Rendre explicite mais sous l’angle de l’histoire des idées philosophiques, à partir d’une lecture suivit de la Phénoménologie de l’esprit.

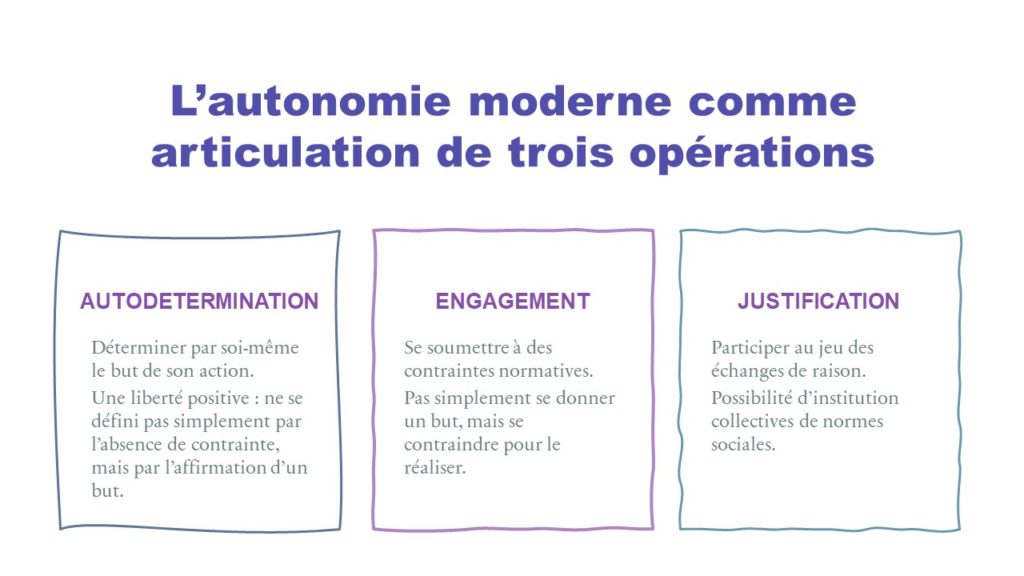

Ce que je retiens chez Brandom, c’est le traitement du concept d’autonomie qui peut être présenté, de façon très générale, comme l’articulation de trois opérations.

- La première, c’est l’autodétermination : être autonome c’est être capable de se fixer des buts. Parler de l’autonomie ainsi, c’est dire que l’autonomie n’est pas une liberté négative, c’est-à-dire qu’elle n’est pas liée à l’absence de contrainte. C’est une liberté positive, une liberté pour, liée à la capacité de se fixer un but.

- La deuxième opération, c’est l’engagement. Brandom dit parfois que la liberté, c’est une contrainte. Pas une contrainte physique, mais une contrainte normative. Être capable de se fixer un but n’est pas suffisant pour être autonome. Il faut aussi être en mesure d’assumer ce but, de s’engager pour ce but, c’est-à-dire de se contraindre à agir de telle ou telle façon pour ce but. En ce sens, s’engager, c’est exercer sur soi-même une contrainte normative.

- La troisième opération, c’est la justification, c’est-à-dire la capacité d’utiliser le langage pour rendre explicites ses engagements, c’est-à-dire pour expliquer quel but nous poursuivons en agissant ou en parlant comme nous le faisons. Pour Brandom, ces pratiques de justification mutuelles forment un jeu de langage qui rend possible l’institutionnalisation collective de normes – c’est-à-dire la détermination de but et d’engagement communs.

Cette autonomie que décrit Brandom, ce n’est pas la liberté en général, c’est l’autonomie moderne. Ce que j’appelle « autonomie moderne », c’est le type d’autonomie particulière que l’on attend des individus dans les démocraties fonctionnelles, c’est-à-dire dans les sociétés où, en droit au moins, chaque individu devrait pouvoir se rapporter les uns aux autres comme des égaux. L’autonomie moderne c’est cette autonomie qui permet simultanément à l’individu de s’affirmer comme autonome et, en même temps, de s’affirmer comme quelqu’un qui participe à l’institution collective des normes.

Cette autonomie moderne, en tant qu’elle est liée à une forme de vie – et même, plus précisément, à une forme de société particulière – est une autonomie historiquement et sociologiquement située. On peut en faire l’histoire. Dans l’œuvre de Brandom, on fait, d’une certaine façon, cette histoire. Mais c’est une histoire qui reste confinée dans l’histoire des idées philosophiques : dans une lecture minutieuse de Kant, de Rousseau, et surtout d’Hegel, où Brandom montre comment sa définition de l’autonomie parachève quelque chose qui était déjà en croissance dans ces textes que nous connaissons tous écrits à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle.

Ce qui manque à cette présentation, c’est une analyse plus terre à terre qui resitue cette histoire des idées dans le cadre sociohistorique où elle émerge. Une histoire qui montre que ce concept moderne d’autonomie permet de décrire l’émergence d’une nouvelle forme de société : d’une société des individus, pour reprendre une expression de Norbert Elias. S’interroger ainsi sur l’autonomie moderne demande, par exemple, que l’on s’interroge sur les effets sociaux de la Révolution française et de la Révolution industrielle, sur l’émergence du féminisme, sur le développement de nouvelles sciences comme la psychologie ou l’évolutionnisme, sur la redéfinition moderne de la famille ou de la place de religion dans la société, etc. En bref, le chantier qui s’ouvre devant nous, maintenant, c’est celui d’un dialogue entre la philosophie et les sciences sociales.

Ce projet de dialogue entre Brandom et les sciences sociales a été amorcé par Pierre-Henri Castel, en particulier dans son livre sur la psychanalyse d’enfant. Dans ce livre, Castel s’intéresse aux attentes normatives vis-à-vis des enfants en s’appuyant à la fois sur une analyse sociohistorique de la psychanalyse d’enfant et sur l’ethnopsychiatrie de l’école de Fann. Cela l’amène à proposer une définition anthropologique de la psychanalyse d’enfant comme rituel thérapeutique pour les modernes ayant pour but de corriger les incidents de parcours dans le processus d’autonomisation des enfants.

De mon côté, je voudrais reprendre ces préoccupations, mais à partir de la thématique de l’éducation préscolaire, donc l’éducation des enfants entre 3 et 6 ans, celle de l’école maternelle ou des jardins d’enfants. Si cette éducation m’intéresse, c’est d’abord parce qu’elle donne à voir une partie des pratiques de socialisation et d’autonomisation des enfants dans nos sociétés.

Mais l’histoire de l’éducation préscolaire n’est pas faite que de pratique, elle est aussi faite d’acteurs, d’éducateurs, de pédagogues, qui réfléchissent sur cette éducation, et qui produisent des théories, des concepts qui montrent qu’ils sont tout à fait conscients du fait que l’enjeu de l’éducation préscolaire, c’est la socialisation et l’autonomisation des enfants. Et même plus : les théories que formulent ces acteurs témoignent, non seulement de leur conscience, mais encore de leur engagement dans ce projet d’autonomisation. Ce que je veux proposer, c’est d’aborder cette production conceptuelle d’un point de vue sociohistorique. Pour cela, je m’intéresse aux propositions de différents acteurs qui ont marqué l’histoire du préscolaire, en m’intéressant au vocabulaire conceptuel qu’ils élaborent pour justifier leur pratique et à la façon dont ce vocabulaire est systématiquement lié à un projet beaucoup plus vaste de modernisation de la société.

Tout cela est très général et je pense qu’il est nécessaire de vous donner un petit aperçu du type de matériel empirique que je mobilise. Je vais vous parler un peu du dessin, à l’école maternelle de la Troisième République, dans les textes de Pauline Kergomard, qui est, à l’époque, inspectrice générale des écoles maternelles. Ce que je vais vous montrer maintenant est très superficiel par rapport au programme que je viens d’annoncer, j’espère que cela suffira pour vous donner une petite idée du projet.

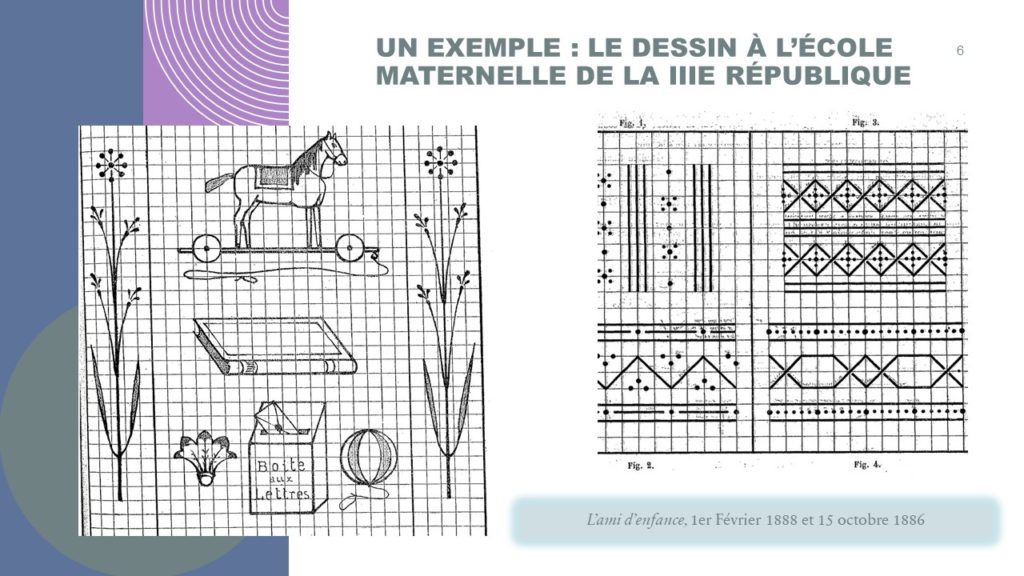

Les images que vous voyez ici sont des modèles de dessin que l’on trouve dans la revue L’ami d’enfance. L’ami d’enfance c’est une revue qui est à l’école maternelle ce que le Manuel général d’instruction primaire est à l’école élémentaire. Donc, une revue institutionnelle qui publie à la fois des textes officiels et des recommandations pédagogiques. Ce que l’on voit ici, ce sont des modèles, sur quadrillage, des modèles abstraits, décoratifs et des modèles concrets, représentatifs. Dans les pages de L’ami d’enfance, il y a une question qui revient souvent : faut-il privilégier le dessin abstrait ou le dessin représentatif ? On ne peut pas vraiment parler de débat parce que, dans L’ami d’enfance, la réponse est systématiquement qu’il faut préférer le dessin représentatif.

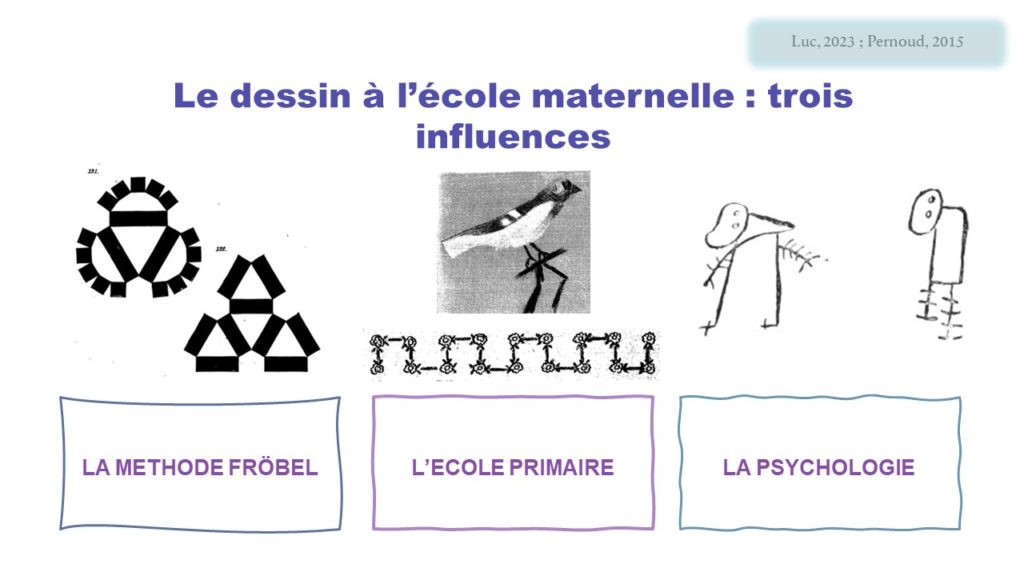

Pour mieux comprendre cette position, il faut d’abord avoir en tête que ces réflexions répondent à divers questionnements contemporains sur les enjeux pédagogiques d’une pratique comme le dessin.

- D’abord, par rapport à la « méthode Fröbel », c’est-à-dire la méthode des jardins d’enfant qui est en plein essor un peu partout dans le monde. Sans entrer dans les détails de la méthode Fröbel, celle-ci consiste principalement à proposer à l’enfant des activités de constructions, des jeux cubes, des travaux manuels (du pliage, du piquage, du modelage, etc.). Chez Fröbel, qui est notamment un lecteur de Schelling, ces pratiques devaient permettre à l’enfant de développer simultanément sa raison géométrique (en manipulant des cubes par exemple) et sa sensibilité esthétique, en l’incitant à composer de belles formes avec ce matériel. Chez Fröbel, la belle forme n’est pas une forme représentative, c’est une forme abstraite qui reste liée à certaines propriétés géométriques, comme la symétrie.

- Il y a ensuite le dessin que l’on enseigne à l’école élémentaire. En 1882, l’enseignement du dessin devient obligatoire à l’école primaire. Et il s’agit alors d’un dessin qui n’est pas lié à la production artistique, ou au souci de développer la créativité ou à la sensibilité esthétique des élèves : c’est un dessin industriel qui vise une habileté technique qui s’appuie sur des connaissances géométriques. Dans ce contexte, le dessin décoratif, le dessin d’ornement, c’est celui des moulures ou des serrures.

- Troisième niveau de questionnement, celui de la psychologie. En France, la psychologie du dessin n’est pas encore populaire, les premiers travaux d’Henri Luquet sur le dessin d’enfant datent de 1913, mais le gros de son œuvre sur le sujet parait plutôt dans les années 30. Chez les Anglais, notamment dès 1896, moment où James Sully publie ses Études sur l’enfance, la question de l’analyse psychologique du dessin d’enfant est déjà une question sérieuse.

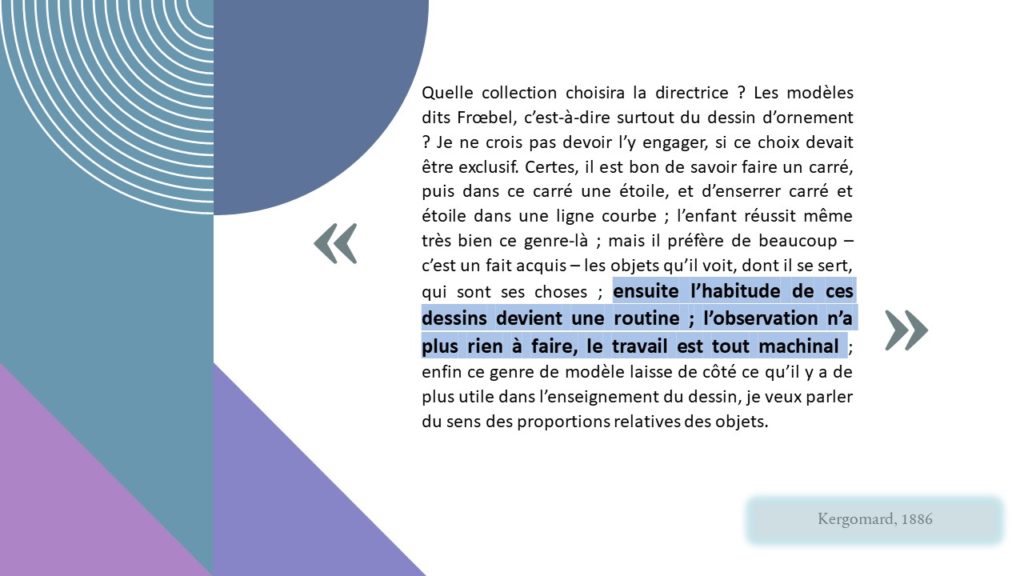

La réticence de Kergomard pour le dessin abstrait prend généralement, dans ses textes, la forme d’une critique de la méthode Fröbel ou de l’usage excessif du dessin d’ornement. Selon elle, ce type de dessin peut, à la limite, être intéressant si on le considère comme un entrainement moteur, comme un exercice qui permet de travailler la dextérité des enfants, mais qui, en tant que tel, n’est pas véritablement un exercice de dessin.

Pour Kergomard, le recours excessif à cet exercice risque d’habituer l’enfant à des pratiques graphiques mécaniques, sans réflexion. Pour Kergomard, le dessin est une activité expressive. Dessiner, au sens propre du terme, c’est extérioriser une idée en la matérialisant sous la forme d’une représentation. Les formes fröbéliennes et le dessin d’ornement ne représentent pas d’idée, pas même des idées abstraites.

Chez Kergomard, le dessin est une pratique référentielle qui annonce la lecture et l’écriture. Dans l’écriture, la référence passe par des symboles conventionnels, qu’il faut apprendre et qui, en ce sens, ne sont pas intuitifs. Dans le dessin, la référence passe par des représentations qui entretiennent avec le représenté, une certaine ressemblance. En sorte que, simplement en voyant la représentation, on peut comprendre ce qu’elle est censée représenter.

En s’appuyant sur James Sully, Kergomard suggère ainsi qu’il ne faut pas tant considérer le dessin comme une représentation du modèle que l’on donne à l’enfant, mais comme une représentation de l’idée que l’enfant se fait du modèle qu’on lui donne. Si Kergomard critique le dessin abstrait comme une activité mécanique, c’est parce que, selon elle, le dessin doit être une pratique expressive par laquelle l’enfant peut manifester sa personnalité de façon authentique.

Ces considérations sur le dessin comme pratique expressive peuvent, à mon avis, être mises en relation avec la recherche contemporaine en sociologie de l’éducation. Je pense notamment au travail de Bernard Lahire, d’Héloïse Durler et de Christophe Joigneaux sur la question de « l’autonomie scolaire ». Ce que montrent ces chercheurs, c’est que les pratiques de l’école primaire contemporaine française, élémentaire, mais aussi maternelle, sont liées à des attentes d’autonomie de la part des élèves. À l’école, un élève dit « autonome », c’est un élève qui est capable d’organiser par lui-même son travail et de s’autoévaluer. Le livre tout récent d’Amélia Legrave sur l’expression de soi à l’école complète très bien ces travaux en montrant que ces attentes d’autonomies supposent des pratiques expressives grâce auxquelles les élèves montrent, en acte, qu’ils sont autonomes. Le fragment d’analyse des textes de Kergomard que je vous ai montré ici tend à montrer qu’il est possible d’étudier ce rapport entre autonomie et expressivité d’un point de vue plus historique.

Par rapport au projet que j’ai énoncé au début de mon exposé, cette histoire « d’autonomie scolaire » est un peu ambigüe. Car cette autonomie scolaire n’a, a priori, rien à voir avec l’autonomie politique à la Brandom dont je parlais plus tôt. Une des principales difficultés de mon projet c’est, finalement, d’expliciter ce lien entre le niveau politique et le niveau pédagogique. Pour cela, ce que j’essaye de faire, je l’ai déjà annoncé au début de mon exposé, c’est de voir comment les réflexions pédagogiques s’articulent aux réflexions politiques des acteurs que j’étudie. L’hypothèse sur laquelle je réfléchis en ce moment, c’est qu’il faut chercher les concepts autour desquels la réflexion politique et la réflexion pédagogique des acteurs se croisent.

Chez Kergomard, la réflexion politique est très importante, le travail de thèse de Mélanie Fabre montre à quel point Kergomard est engagée, que ce soit pour la morale laïque, pour l’égalité homme-femme, pour défendre Alfred Dreyfus, pour militer pour la paix, etc. Et il me semble qu’un des concepts qui permet de saisir l’articulation entre le pédagogique et le politique chez Kergomard, c’est le concept de travail.

On rappelle souvent que Kergomard disait que « le jeu c’est le travail de l’enfant ». Chez Kergomard, comme chez beaucoup d’autres acteurs de l’époque d’ailleurs, le concept de « travail » désigne la capacité d’agir pour soi, pour son bien, tout en agissant pour les autres. Je pense qu’on peut faire remonter cette idée à Rousseau : le travail est lié à une forme vertueuse de l’individualisme, à un individualisme de l’amour de soi où l’attention à soi amène à l’attention des autres. On voit dans la citation que je donne comment, pour Kergomard, l’éducation préscolaire est, en quelque sorte, une éducation à l’amour de soi : au début l’enfant s’amuse, il s’occupe de lui, ensuite, parce qu’il sait s’occuper de lui, il devient capable de s’occuper des autres. Là aussi il faudrait en dire plus, mais on devine déjà assez la façon dont, pour Kergomard, l’éducation préscolaire est pensée comme une éducation qui intervient sur la façon dont les enfants se lient aux autres et, de cette façon, doit permettre d’améliorer la société. Ce travail, chez Kergomard, peut aussi être analysé comme, je reprends une expression de Bérangère Kolly, un « travail anthropologique », c’est-à-dire comme un travail de renouvellement de l’humanité qui se met au service d’un projet de société plus égalitaire.